特定非営利活動法人情報ネットワーク教育活用研究協議会(JNK4)では、2019年に引き続き、2023年9月に「ICT支援員の社会的認知(位置づけ)に関するアンケート」を実施しました。その結果について取りまとめましたので、以下の通り公表します。 ※2019年の踏査結果はこちら→アンケート調査(2020)

【目次】

- ●2022年12月までのICT支援員認定者(調査対象者)の概要

- (1)~(3)ICT支援員認定者数の年次推移・性別・年齢分布など

- (4)ICT支援員認定者の都道府県分布

- (5)都道府県別学校数とICT支援員認定者

- ●ICT支援員の実態に関するアンケート調査(記述統計のみ)

- (1)~(4)回答者の性別・年齢分布・都道府県分布・認定合格時期

- (5)~(7)資格取得後の変化の有無・取得している資格(複数回答)・ICT支援員として働いているか

- (8)~(9)訪問したことのある学校種(複数回答)・最も訪問回数の多い学校種

- (10)~(11)ICT支援員の経験年数・実際にやってきた(あるいはやったことのある)仕事

- (12)~(17)雇用主体・雇用形態・2022年の年間収入・労働契約について・勤務時間

- (18)~(22)給与形態・時給・地域・生計など

- (23)研修について

- (24)現在ICT支援員として働いていないと答えた人(118名)の現在の職

- (25) ICT支援員の社会的認知を上げるために必要な活動

2022年12月までのICT支援員認定者(調査対象者)の概要

ICT支援員に関する認定試験は、2013年6月より毎年2回(6月および10月または11月)に「教育情報化コーディネータ認定委員会」のICT支援員認定試験実行委員会によって実施されている(2020年6月期試験は新型コロナウイルス蔓延のため中止)。

認定試験はA領域(主としてICTの活用や教育支援に関連する知識)とB領域(コミュニケーションや説明力)の双方に合格しなければ認定には至らない。特にB領域の審査方式では教育現場等からの質問に対し、短時間に的確な話ことばで回答する能力を求めており、自撮りの動画で提出された解答を4~5名の審査員によって評価する方式をとっている。座学としての知識だけでなく、実践に即した能力も認定の対象となっているところに特徴がある。

今回の調査対象者(2022年12月まで)とした総受験者数は、のべ 6,421名にのぼり、そのうち認定に合格した者は 2,832 名である。この2,832名の合格者の基本情報をまとめると以下のようになる。

(1)2022年12月までのICT支援員認定者総数および 年次推移

| 認定年度 | 人数 |

|---|---|

| 2013 | 67 |

| 2014 | 177 |

| 2015 | 279 |

| 2016 | 328 |

| 2017 | 220 |

| 認定年度 | 人数 |

|---|---|

| 2018 | 175 |

| 2019 | 303 |

| 2020 | 309 |

| 2021 | 574 |

| 2022 | 400 |

| 合計 | 2832 |

2013年から始まったICT支援員認定試験の合格者は、2013年の67名から翌年は3倍に増え、2021年までは毎年2~300名の合格者を輩出していることがわかる。2021年以降は,受験者数も合格者数も急増している。

なお、2014年~2020年は、別途実施されたコミュニケーション研修の修了試験によってもB領域の合格とみなされたため、前回調査の年度別合格者数と多少数値が異なるところがあるが、年度別認定者数は、同じである。

(2)ICT支援員認定者の性別分布

| 性別 | 人数 | % | 2019 | % |

|---|---|---|---|---|

| 男 | 1777 | 62.7 | 950 | 61.3 |

| 女 | 1055 | 37.3 | 599 | 38.7 |

| 総計 | 2832 | 100 | 1549 | 100 |

(3)ICT支援員認定者(合格時)の年齢分布

| 年齢 | 人数 | % | 2019 | % |

|---|---|---|---|---|

| ~20歳未満 | 2 | 0.1 | 2 | 0.1 |

| 20歳以上~25歳未満 | 138 | 4.9 | 52 | 3.4 |

| 25歳以上~30歳未満 | 373 | 13.2 | 175 | 11.3 |

| 30歳以上~35歳未満 | 348 | 12.3 | 189 | 12.2 |

| 35歳以上~40歳未満 | 407 | 14.4 | 234 | 15.1 |

| 40歳以上~45歳未満 | 487 | 17.2 | 297 | 19.2 |

| 45歳以上~50歳未満 | 456 | 16.1 | 262 | 16.9 |

| 50歳以上~55歳未満 | 304 | 10.7 | 186 | 12 |

| 55歳以上~60歳未満 | 211 | 7.5 | 115 | 7.4 |

| 60歳以上~65歳未満 | 76 | 2.7 | 29 | 1.9 |

| 65歳以上~ | 30 | 1.1 | 8 | 0.5 |

| 合計 | 2832 | 100 | 1549 | 100 |

(4)ICT支援員認定者の都道府県分布(人数の多い順)

| 都道府県 | 人数 |

|---|---|

| 1.東京都 | 453 |

| 2.神奈川県 | 225 |

| 3.大阪府 | 218 |

| 4.愛知県 | 202 |

| 5.福岡県 | 154 |

| 6.千葉県 | 129 |

| 7.埼玉県 | 113 |

| 8.静岡県 | 86 |

| 9.北海道 | 82 |

| 10.兵庫県 | 74 |

| 11.京都府 | 67 |

| 12.岐阜県 | 66 |

| 13.沖縄県 | 66 |

| 14.福島県 | 63 |

| 15.広島県 | 61 |

| 16.熊本県 | 52 |

| 都道府県 | 人数 |

|---|---|

| 17.茨城県 | 50 |

| 18.新潟県 | 48 |

| 19.岩手県 | 44 |

| 20.鳥取県 | 40 |

| 21.鹿児島県 | 38 |

| 22.長野県 | 37 |

| 23.宮城県 | 37 |

| 24.栃木県 | 31 |

| 25.滋賀県 | 30 |

| 25.奈良県 | 30 |

| 25.三重県 | 30 |

| 26.青森県 | 28 |

| 26.岡山県 | 28 |

| 30.大分県 | 25 |

| 31.徳島県 | 21 |

| 32.山口県 | 18 |

| 都道府県 | 人数 |

|---|---|

| 33.和歌山県 | 17 |

| 34.山形県 | 16 |

| 34.石川県 | 16 |

| 34.富山県 | 16 |

| 37.宮崎県 | 14 |

| 37.佐賀県 | 14 |

| 37.愛媛県 | 14 |

| 40.群馬県 | 13 |

| 40.香川県 | 13 |

| 40.長崎県 | 13 |

| 43.山梨県 | 11 |

| 44.秋田県 | 10 |

| 45.島根県 | 9 |

| 46.福井県 | 5 |

| 46.高知県 | 5 |

| 合計 | 2832 |

(5)都道府県別1認定者当たりの学校数(少ない順)

| 都道府県 | 認定者数 | 学校数 | 学校数 /人 |

|---|---|---|---|

| 1.東京都 | 453 | 2182 | 4.8 |

| 2.鳥取県 | 40 | 205 | 5.1 |

| 3.神奈川県 | 225 | 1373 | 6.1 |

| 4.沖縄県 | 66 | 435 | 6.6 |

| 5.愛知県 | 202 | 1425 | 7.1 |

| 6.大阪府 | 218 | 1571 | 7.2 |

| 7.福岡県 | 154 | 1142 | 7.4 |

| 8.岐阜県 | 66 | 574 | 8.7 |

| 9.京都府 | 67 | 632 | 9.4 |

| 10.静岡県 | 86 | 818 | 9.5 |

| 11.千葉県 | 129 | 1255 | 9.7 |

| 12.奈良県 | 30 | 336 | 11.2 |

| 13.埼玉県 | 113 | 1271 | 11.2 |

| 14.滋賀県 | 30 | 340 | 11.3 |

| 15.熊本県 | 52 | 591 | 11.4 |

| 16.福島県 | 63 | 736 | 11.7 |

| 17.岩手県 | 44 | 561 | 12.8 |

| 18.広島県 | 61 | 829 | 13.6 |

| 19.長野県 | 37 | 583 | 15.8 |

| 20.新潟県 | 48 | 766 | 16.0 |

| 21.茨城県 | 50 | 798 | 16.0 |

| 22.兵庫県 | 74 | 1194 | 16.1 |

| 23.徳島県 | 21 | 349 | 16.6 |

| 24.青森県 | 28 | 493 | 17.6 |

| 都道府県 | 認定者数 | 学校数 | 学校数 /人 |

|---|---|---|---|

| 25.富山県 | 16 | 282 | 17.6 |

| 26.宮城県 | 37 | 658 | 17.8 |

| 27.大分県 | 25 | 452 | 18.1 |

| 28.栃木県 | 31 | 567 | 18.3 |

| 29.三重県 | 30 | 600 | 20 |

| 30.佐賀県 | 14 | 284 | 20.3 |

| 31.香川県 | 13 | 267 | 20.5 |

| 32.石川県 | 16 | 332 | 20.8 |

| 33.岡山県 | 28 | 595 | 21.3 |

| 34.鹿児島県 | 38 | 830 | 21.8 |

| 35.北海道 | 82 | 1838 | 22.4 |

| 36.和歌山県 | 17 | 416 | 24.5 |

| 37.山形県 | 16 | 423 | 26.4 |

| 38.山梨県 | 11 | 294 | 26.7 |

| 39.宮崎県 | 14 | 400 | 28.6 |

| 40.山口県 | 18 | 519 | 28.8 |

| 41.愛媛県 | 14 | 474 | 33.9 |

| 42.秋田県 | 10 | 362 | 36.2 |

| 43.島根県 | 9 | 335 | 37.2 |

| 44.群馬県 | 13 | 509 | 39.2 |

| 45.長崎県 | 13 | 582 | 44.8 |

| 46.福井県 | 5 | 292 | 58.4 |

| 47.高知県 | 5 | 389 | 77.8 |

| 全国 | 2832 | 32159 | 11.3 |

各都道府県の全学校数をICT支援員認定者数で割った値。すなわち、認定者が全員仕事に就いているとしたら、一人何校を支援することになるかを示している。学校数は2023年5月1日現在の学校基本調査で,小学校・中学校・義務教育学校・高等学校・中等教育学校・特別支援学校の合計数である。

全ての認定者数が実際にその地域で任務についているわけではないのであくまでも統計上の数字であるが、下位の都道府県は、ICT支援員の認定を受けていない者に支援を任せざるを得ない状況であるということを示唆している。

ICT支援員の実態に関するアンケート調査(記述統計のみ)

アンケート調査(ICT支援員の社会的認知(位置づけ)に関するアンケート)は、初回の2013年6月より2022年12月までにICT支援員認定試験認定に合格した 2,832名を対象とした。

合格者全員ではなく合格後1年以上経過したものだけを対象にしたのは、認定書取得の結果が社会にどのように認知され実態に影響を与えているかを把握するためである。

方法は、受験申込時に登録されたメールアドレスに匿名を保証する形で、回答を依頼した。しかし、すでにそのメールアドレスを利用しておらず、バウンスしてきたメールが300件近くあった。したがって実際に依頼が届いたものは2,500通あまりと思われる。結果、回答は346名であった。

以下は346名の回答に基づく統計資料である。

※2019年12月に実施したアンケート回答者238名のうち、57名が再度回答したと答えている。また、115名が前回は回答しなかったが今回は回答したと答えている。 約半数が2019年以降の新しい認定者である。

(1)回答者性別分布

| 性別 | 人数 | % |

|---|---|---|

| 男性 | 207 | 59.8 |

| 女性 | 135 | 39.0 |

| 未回答 | 4 | 1.2 |

| 合計 | 346 | 100% |

回答者のうち男性が約6割を占めた。

(2)回答者年齢分布

| 年齢 | 人数 | % | 2019 | % |

|---|---|---|---|---|

| 20歳以上~25歳未満 | 4 | 1.2 | 3 | 1.3 |

| 25歳以上~30歳未満 | 22 | 6.4 | 10 | 4.2 |

| 30歳以上~35歳未満 | 31 | 9.0 | 24 | 10.1 |

| 35歳以上~40歳未満 | 25 | 7.2 | 22 | 9.2 |

| 40歳以上~45歳未満 | 44 | 12.7 | 42 | 17.6 |

| 45歳以上~50歳未満 | 65 | 18.8 | 46 | 19.3 |

| 50歳以上~55歳未満 | 64 | 18.5 | 41 | 17.2 |

| 55歳以上~60歳未満 | 43 | 12.4 | 34 | 14.3 |

| 60歳以上~ | 48 | 13.9 | 16 | 6.7 |

| 合計 | 346 | 100 | 238 | 100 |

40歳から50歳の年代が、全体の約4割を占めている。

また、25歳以上30歳未満は前回の調査と比較して、倍増しているとともに、60歳以上が3倍増している。

(3)回答者の都道府県分布

| 都道府県 | 人数 | % |

|---|---|---|

| 北海道 | 15 | 4.3 |

| 青森県 | 6 | 1.7 |

| 岩手県 | 7 | 2.0 |

| 宮城県 | 5 | 1.4 |

| 秋田県 | 2 | 0.6 |

| 山形県 | 3 | 0.9 |

| 福島県 | 10 | 2.9 |

| 茨城県 | 10 | 2.9 |

| 栃木県 | 3 | 0.9 |

| 群馬県 | 2 | 0.6 |

| 埼玉県 | 16 | 4.6 |

| 千葉県 | 12 | 3.5 |

| 東京都 | 44 | 12.7 |

| 神奈川県 | 30 | 8.7 |

| 都道府県 | 人数 | % |

|---|---|---|

| 新潟県 | 6 | 1.7 |

| 富山県 | 1 | 0.3 |

| 福井県 | 2 | 0.6 |

| 山梨県 | 1 | 0.3 |

| 長野県 | 10 | 2.9 |

| 岐阜県 | 4 | 1.2 |

| 静岡県 | 11 | 3.2 |

| 愛知県 | 19 | 5.5 |

| 三重県 | 10 | 2.9 |

| 滋賀県 | 2 | 0.6 |

| 京都府 | 5 | 1.4 |

| 大阪府 | 23 | 6.6 |

| 兵庫県 | 7 | 2.0 |

| 奈良県 | 3 | 0.9 |

| 都道府県 | 人数 | % |

|---|---|---|

| 和歌山県 | 3 | 0.9 |

| 鳥取県 | 7 | 2.0 |

| 岡山県 | 5 | 1.4 |

| 広島県 | 13 | 3.8 |

| 山口県 | 7 | 2.0 |

| 徳島県 | 2 | 0.6 |

| 香川県 | 3 | 0.9 |

| 愛媛県 | 1 | 0.3 |

| 福岡県 | 11 | 3.2 |

| 佐賀県 | 3 | 0.9 |

| 熊本県 | 8 | 2.3 |

| 大分県 | 3 | 0.9 |

| 鹿児島県 | 10 | 2.9 |

| 沖縄県 | 1 | 0.3 |

10名以上の回答が得られた都道府県は15都道府県あった。5名以上の回答が得られたのは9府県。残りは4名以下の回答者で、一人も回答を得られなかった県も5県あった(石川県、島根県、高知県、長崎県、宮崎県)。

(4)回答者のICT支援員認定合格時期

| 人数 | % | |

|---|---|---|

| 2013年 | 7 | 10.4 |

| 2014年 | 18 | 9.3 |

| 2015年 | 17 | 6.0 |

| 2016年 | 24 | 7.8 |

| 2017年 | 22 | 9.9 |

| 人数 | % | |

|---|---|---|

| 2018年 | 30 | 15.9 |

| 2019年 | 49 | 16.6 |

| 2020年 | 55 | 18.5 |

| 2021年 | 63 | 11.0 |

| 2022年 | 61 | 15.3 |

| 346 | 100 |

2013~2022年の認定者は2832名。そのうちの約12%の方から回答をいただいた。

2018年、2019年、2020年、2022年の認定者からは、15%以上の方から回答があった。

(5)ICT支援員の資格を取った後変化があったかどうか

| 変化 | 人数 | % | 2019 | % |

|---|---|---|---|---|

| 特にない | 248 | 71.7 | 178 | 74.8 |

| 変化があった | 98 | 28.3 | 60 | 25.2 |

| 合計 | 346 | 100 | 238 | 100 |

ICT支援員認定合格後変化があった人は28%。特にない人は72%であった。前回に比べて若干変化があった割合が上がっている。

a)変化があった人に対してどのような変化があったか

| 変化したこと | 人数 | % | 2019 | % |

|---|---|---|---|---|

| 仕事の幅が広がった | 52 | 37.1 | 10 | 17.5 |

| 地位向上 | 31 | 22.1 | 17 | 29.8 |

| 給与アップした | 30 | 21.4 | 14 | 24.6 |

| 新規受注できた | 16 | 11.4 | 6 | 10.5 |

| 採用に役に立った | 5 | 3.6 | 3 | 5.3 |

| 自己実現 | 4 | 2.9 | 3 | 5.3 |

| その他 | 2 | 1.4 | 4 | 7 |

前回の自由記述を集計した結果から、選択肢へと変更した。前回の「自信がついた」に含めた内容を、「自己実現」と表現した。「自己啓発になった」「気持ちが豊かになった」等を含んでいる。

その他には「特になし」という記述を2件含む。

(6)取得している資格(複数回答・降順)

| 資格名 | 人数 | 2019 |

|---|---|---|

| ITパスポート | 105 | 14 |

| 基本情報技術者 | 68 | 13 |

| 教員免許 | 64 | 49 |

| ITCE3級 | 59 | 55 |

| 情報セキュリティマネジメント | 45 | 3 |

| 応用情報技術者 | 13 | 3 |

| マイクロソフト系 | 11 | 6 |

| Google認定教育者 | 7 | |

| ITCE2級 | 6 | 6 |

| ITCE準2級 | 3 | 11 |

| ドットコムマスター | 3 | |

| ネットワークスペシャリスト | 2 | |

| データベーススペシャリスト | 2 | |

| コンプティア関連専門資格 | 2 | |

| ITILファンデーション | 2 | |

| DXアドバイザー | 2 | |

| CCNA | 2 | 2 |

| その他 | 29 | 14 |

| 対象者 | 346 | 176 |

資格取得者は飛躍的に増加している。特にITパスポート、基本情報技術者など、国家資格取得者が増加している。前回はほとんどいなかった情報セキュリティマネジメントも、多くの認定者が取得している。旧資格は現在の資格に変換して数えた。

前回は取得者1名の資格はその他にまとめたが、今回はICT支援員に特に関連するものは掲載した。そのため、前回は分けて考えていた「その他」と「他の資格」を今回は1つにまとめ、「その他」とした。その他には衛生管理者やアマチュア無線、ファイナンシャルプランナー、キャリアコンサルタント、学芸員、司書教諭、社会教育主事、資格名が不完全でわからないもの、等を含む。

(7)現在あなたはICT支援員として働いていますか

| 働いている | 人数 | % | 2019 | % |

|---|---|---|---|---|

| 働いていない(含まれていない) | 173 | 50 | 118 | 49.6 |

| 働いている(含まれている) | 173 | 50 | 120 | 50.4 |

| 合計 | 346 | 100 | 238 | 100 |

「現在ICT支援員として働いている、または業務に含まれている」と回答した人の割合と、「働いていない、または業務に含まれていない」と回答した人の割合は同じであった。

前回に引き続き、ICT支援員認定合格者の半数が現在ICT支援員として働いていないまたは業務に含まれていないという状況である。

なお、ここで働いていない(含まれていない)と回答した人は(24)現在の職業に進んでもらった。

働いている(含まれている)と回答した人は続けて(8)へ進んでもらった。

(8)ICT支援員として訪問したことのある学校種(複数回答)

| 行ったことのある学校 | 人数 | % | 2019 | % |

|---|---|---|---|---|

| 幼稚園・保育園・こども園 | 12 | 2.8 | 8 | 2.9 |

| 小学校 | 146 | 34.4 | 98 | 35.9 |

| 中学校 | 143 | 33.7 | 93 | 34.1 |

| 高等学校 | 59 | 13.9 | 26 | 9.5 |

| 専修学校・高専・短大・大学 | 14 | 3.3 | 8 | 2.9 |

| 特別支援学校 | 8 | 1.9 | 3 | 1.1 |

| 教育関係団体 | 1 | 0.2 | 0 | |

| 教育委員会・ 教育委員会関連施設 | 41 | 9.7 | 36 | 13.2 |

| 一般企業 | 0 | 1 | 0.4 | |

| のべ総計 | 424 | 100 | 273 | 100 |

ここからはICT支援員として働いているあるいは業務として含んでいる人に回答してもらった。支援したことのある学校種は複数回答である。

行ったことのある学校種として、前回と比較して増加したのは高等学校である。

GIGAスクール構想後、高等学校でも1人1台端末整備が進み、ICT支援員の必要性が高まったからではないかと考えられる。

(9)最も訪問回数の多い学校種

| 訪問校 | 人数 | % | 2019 | % |

|---|---|---|---|---|

| 幼稚園・保育園・こども園 | 2 | 1.2 | 1 | 0.8 |

| 小学校 | 109 | 63 | 85 | 70.8 |

| 中学校 | 22 | 12.7 | 17 | 14.2 |

| 中高一貫校 | 1 | 0.6 | 0 | |

| 高等学校 | 19 | 11 | 7 | 5.8 |

| 専修学校・高専・短大・大学 | 4 | 2.3 | 0 | |

| 特別支援学校 | 1 | 0.6 | 1 | 0.8 |

| 教育委員会・ 教育委員会関連施設 | 13 | 7.5 | 9 | 7.5 |

| その他 | 2 | 1.2 | 0 | |

| 総計 | 173 | 100 | 120 | 100 |

(8)は支援したことのある学校種を複数選択してもらったが、この(9)は最も訪問回数の多い学校種を1つ選択してもらった。

前回に引き続き、小学校が最も多くなっている。また、高等学校が最も訪問回数の多いICT支援員が増加している。

(10)ICT支援員の経験年数

| 支援員歴 | 人数 | % | 2019 | % |

|---|---|---|---|---|

| ~1年未満 | 9 | 5.2 | 6 | 5 |

| 1年以上2年未満 | 18 | 10.4 | 12 | 10 |

| 2年以上~3年未満 | 36 | 20.8 | 16 | 13.3 |

| 3年以上~4年未満 | 21 | 12.1 | 15 | 12.5 |

| 4年以上~5年未満 | 19 | 11 | 15 | 12.5 |

| 5年以上~6年未満 | 12 | 6.9 | 14 | 11.7 |

| 6年以上~7年未満 | 9 | 5.2 | 4 | 3.3 |

| 7年以上~8年未満 | 9 | 5.2 | 4 | 3.3 |

| 8年以上~9年未満 | 7 | 4 | 3 | 2.5 |

| 9年以上~10年未満 | 6 | 3.5 | 5 | 4.2 |

| 10年以上~ | 27 | 15.6 | 25 | 20.8 |

| 総計 | 173 | 100 | 120 | 100 |

ICT支援員としての経験年数は、3年以下が約35%、4年以上10年未満が約50%、10年以上が約15%というバランスになっている。

前回と比較して、2年以上3年未満の支援員が大幅に増加した。1人1台端末が配布される時期にICT支援員を始めた支援員が多いのではないかと考えられる。

(11)ICT支援員として実際に行ってきた(あるいは行ったことのある)仕事

| 仕事 | 人数 | % | 2019 | % |

|---|---|---|---|---|

| ICT利活用の研修の講師 | 142 | 82.1 | 89 | 74.2 |

| MDMソフトを操作してタブレットを ロックしたり一斉操作したりする | 63 | 36.4 | ||

| PC(タブレット含む)のセットアップ | 126 | 72.8 | ||

| PC(タブレット含む)の 設定変更 | 147 | 85.0 | 89 | 74.2 |

| PC機器(タブレット含む)の片付け整備 | 139 | 80.3 | 95 | 79.2 |

| SSIDを削除して追加 (ネットワークトラブル時) | 65 | 37.6 | ||

| アカウント処理(発行・停止・移動等) | 122 | 70.5 | 70 | 58.3 |

| ソフトウェアのインストール | 136 | 78.6 | 93 | 77.5 |

| ネットワーク等の設定変更 | 91 | 52.6 | 58 | 48.3 |

| フィルタリングソフトを操作して フィルタリング変更 | 55 | 31.8 | ||

| プログラミング授業の代行 | 92 | 53.2 | 61 | 50.8 |

| ホームページ作成の代行 | 80 | 46.2 | 73 | 60.8 |

| 機器ソフト操作の児童生徒への支援 | 147 | 85.0 | 93 | 77.5 |

| 機器活用事例の資料作成 | 131 | 75.7 | 76 | 63.3 |

| 教材作成の代行 | 103 | 59.5 | 69 | 57.5 |

| 校務処理の代行 | 78 | 45.1 | 61 | 50.8 |

| 授業での教師へのICT支援 | 154 | 89.0 | 95 | 79.2 |

| 情報モラル授業の代行 | 67 | 38.7 | 58 | 48.3 |

| 年度更新作業(タブレット本体 アカウント含む全般) | 135 | 78.0 | ||

| その他(なし、支援員への 指導、導入支援等含む) | 8 | 4.6 | 11 | 9.2 |

MDMソフトや、フィルタリングソフト、SSID等1人1台の環境になって重要視される機能を業務として実施している支援員がいることがわかる。

また、本来は教員の監督のもと支援が実施されているはずであるが、プログラミング授業の代行は半数程度、情報モラル授業の代行は役4割の支援員が「実施したことがある」回答している。これはICT支援員の実感としての回答であり、どこまでが支援でどこからが代行かという線引きは難しいところがある。

前回と比較して、割合が減っている支援は「ホームページ作成の代行」「情報モラル授業の代行」「校務処理の代行」である。ホームページや、校務処理については「学習用タブレット」の支援員ということで、仕様から除外されている業務になったと考えられる。情報モラル授業の代行については、「教育の情報化に関する実態調査」の教員のICT活用能力で、D 情報活用の基盤となる知識や態度について指導する能力対してのポイントが2020年3月は80.5%、2022年3月は86.9%と上がっていることも関係しているのではないかと考えられる。

(12)雇用主体

| 雇用主体 | 人数 | % | 2019 | % |

|---|---|---|---|---|

| 教育・情報を主とする会社 | 83 | 48.0 | 75 | 62.5 |

| 人材派遣を主とする会社 | 33 | 19.1 | 22 | 18.3 |

| 教育委員会等 | 29 | 16.8 | 15 | 12.5 |

| 学校法人 | 11 | 6.4 | 4 | 3.3 |

| ITサービスを主とする会社 | 6 | 3.5 | 0 | |

| 機器の販売を主とする会社 | 5 | 2.9 | 0 | |

| 公益法人 | 3 | 1.7 | 0 | |

| その他(卸売り、 商事、職業訓練等含む) | 3 | 1.7 | 4 | 3.3 |

| 総計 | 173 | 100 | 120 | 100 |

ICT支援員の雇用主体は教育・情報を主とする会社が約半数を占めている。次いで人材派遣を主とする会社、教育委員会等となっている。回答者の多くは企業に雇用されてICT支援員業務を行っていることがわかる。

前回と比較すると、学校法人に直接雇用されているICT支援員が増加している。

(13)雇用形態

| 雇用形態 | 人数 | % | 2019 | % |

|---|---|---|---|---|

| 正規雇用の社員 | 70 | 40.5 | 44 | 36.7 |

| 契約社員 | 41 | 23.7 | 39 | 32.5 |

| パートタイム社員 | 18 | 10.4 | 23 | 19.2 |

| 会計年度任用職員 | 15 | 8.7 | 5 | 4.2 |

| 派遣社員 | 12 | 6.9 | 0 | |

| 嘱託職員 | 6 | 3.5 | 4 | 3.3 |

| 会社役員 | 3 | 1.7 | 0 | |

| 業務委託 | 3 | 1.7 | 0 | |

| アルバイト | 2 | 1.2 | 2 | 1.7 |

| 個人事業主 | 1 | 0.6 | 1 | 0.8 |

| 有償ボランティア | 1 | 0.8 | ||

| その他(教員、 業務ごとの契約含む) | 2 | 1.2 | 1 | 0.8 |

| 総計 | 173 | 100 | 120 | 100 |

正規雇用社員として従事している人が約40%であった。契約社員(約20%)の拘束時間は不明だが、社会通念上フルタイムに近い勤務形態と想定されるため、情報支援の仕事にフルタイムで従事している方が、60%以上おられることがわかる。

正規雇用か非正規雇用かという観点では、正規雇用約40%に対し、非正規雇用は約56%と依然半分以上が非正規雇用となっている。残り約4%は経営者や個人事業主等である。

(14)前年度の年間収入

| 年収 | 人数 | % | 2019 | % |

|---|---|---|---|---|

| ~60万円未満 | 12 | 6.9 | 15 | 12.5 |

| 60万円以上~103万円未満 | 13 | 7.5 | 9 | 7.5 |

| 103万円以上~130万円未満 | 6 | 3.5 | 11 | 9.2 |

| 130万円以上~150万円未満 | 7 | 4.0 | 4 | 3.3 |

| 150万円以上~200万円未満 | 18 | 10.4 | 16 | 13.3 |

| 200万円以上~300万円未満 | 44 | 25.4 | 27 | 22.5 |

| 300万円以上~400万円未満 | 16 | 9.2 | 14 | 11.7 |

| 400万円以上~500万円未満 | 9 | 5.2 | 1 | 0.8 |

| 500万円以上~600万円未満 | 2 | 1.2 | 3 | 2.5 |

| 600万円以上~ | 4 | 2.3 | ||

| 回答できない | 6 | 3.5 | ||

| 支援員以外の仕事が 主なため、計算できない。 | 36 | 20.8 | 20 | 16.7 |

| 総計 | 173 | 100 | 120 | 100 |

アンケートでは「昨年1年間」の「ICT支援員として得た」「額面収入」を聞いている。今回の集計では2022年1年間の源泉徴収票等に記載されている年間収入にあたる。

103万を超えない範囲で仕事をしている方が約15%おられ、扶養の範囲内(130万未満)で仕事をされている方を合わせると約18%になる。

200万円以上300万円未満の年収が約25%を占めている。国税庁の資料によると https://www.nta.go.jp/publication/statistics/kokuzeicho/minkan2022/pdf/002.pdf 令和4年度の国民の平均給与額は約450万円なので、平均より少ない給与がボリュームゾーンとなっていることがわかる。

東京都の最低賃金は、2020年から2023年の間に100円上がっている。年額に換算すると約20万円である。前回調査では、200万円未満の回答者が約45%いたが、今回は約30%となっている。

(15)労働契約を書面で取り交わしているか

| 労働契約の書面 | 人数 | % | 2019 | % |

|---|---|---|---|---|

| 取り交わしていない | 33 | 19.1 | 18 | 15 |

| 取り交わしている | 140 | 80.9 | 102 | 85 |

| 総計 | 173 | 100 | 120 | 100 |

労働契約を書面で取り交わしていないとする回答者の割合が前回に比べて増加している。

(16)労働契約の期間

| 雇用期間 | 人数 | % | 2019 | % |

|---|---|---|---|---|

| 正規社員のため 雇用期間の定めなし | 57 | 32.9 | 33 | 27.5 |

| 1年 | 58 | 33.5 | 36 | 30 |

| 6か月 | 25 | 14.5 | 25 | 20.8 |

| 3か月 | 10 | 5.8 | 2 | 1.7 |

| 複数年 | 5 | 2.9 | 10 | 8.3 |

| 無期雇用 | 4 | 2.3 | 0 | |

| 明記なし(正規社員を除く) | 6 | 3.5 | 8 | 6.7 |

| その他(都度変わる、教員、 個人事業主、定めなし含む) | 8 | 4.6 | 6 | 5 |

| 総計 | 173 | 100 | 120 | 100 |

雇用期間では1年間が最も多く、次いで6か月である。

ICT支援員業務自体が1年毎に入札等を実施される、会計年度任用職員等は1年毎に雇用期限がある、という課題と関係していると考えられる。

(17)この1か月のICT支援員としての勤務時間

| 時間数 | % | 2019 | % | |

|---|---|---|---|---|

| ~20時間未満 | 44 | 26 | 26 | 25.5 |

| 20時間以上~40時間未満 | 17 | 10.1 | 10 | 9.8 |

| 40時間以上~60時間未満 | 31 | 18.3 | 11 | 10.8 |

| 60時間以上~80時間未満 | 11 | 6.5 | 8 | 7.8 |

| 80時間以上~100時間未満 | 9 | 5.3 | 6 | 5.9 |

| 100時間以上~120時間未満 | 6 | 3.6 | 4 | 3.9 |

| 120時間以上~140時間未満 | 15 | 8.9 | 12 | 11.8 |

| 140時間以上~160時間未満 | 18 | 10.7 | 10 | 9.8 |

| 160時間以上 | 18 | 10.7 | 15 | 14.7 |

| 総計 | 169 | 100 | 102 | 100 |

この1か月間のICT支援員として勤務した総時間数については、20時間未満が最も多く、次いで40時間以上60時間未満であった。

60時間未満が半数を超えていることを考えると、業務内容にICT支援員が含まれているあるいはICT支援員として働いていても、実際にICT支援員として勤務している時間は少ないと回答した人が多いといえる。

(18)給与形態

| 給与形態 | 人数 | % | 2019 | % |

|---|---|---|---|---|

| 時給 | 51 | 29.5 | 49 | 40.8 |

| 日給 | 2 | 1.2 | 3 | 2.5 |

| 月給 | 114 | 65.9 | 62 | 51.7 |

| その他 | 6 | 3.5 | 6 | 5.0 |

| 総計 | 173 | 100 | 120 | 100 |

給与形態について、最も多いのは月給である。 続いて時給である。

この後、時給、日給を選んだ人は(19)時給額を聞いた。月給、その他を選んだ人は(21)主たる生計者へ進んでもらった。

(19)時給(回答53名中)

| 人数 | % | 2019 | % | |

|---|---|---|---|---|

| 1000円未満 | 1 | 1.9 | 1 | 2.0 |

| 1000円以上~1200円未満 | 6 | 11.3 | 13 | 26.5 |

| 1200円以上~1400円未満 | 6 | 11.3 | 10 | 20.4 |

| 1400円以上~1600円未満 | 13 | 24.5 | 6 | 12.2 |

| 1600円以上~1800円未満 | 13 | 24.5 | 5 | 10.2 |

| 1800円以上~2000円未満 | 7 | 13.2 | 7 | 14.3 |

| 2000円以上~2200円未満 | 5 | 9.4 | 5 | 10.2 |

| 2200円以上~2400円未満 | 2 | 4.1 | ||

| 2400円以上~2600円未満 | ||||

| 2600円以上~2800円未満 | 1 | 1.9 | ||

| 未回答 | 1 | 1.9 | ||

| 総計 | 53 | 100 | 49 | 100 |

(18)で、時給、日給を選んだ人に回答してもらった。日給の人には時給換算を行ってもらった。

最も多いのは1400円以上1600円未満と1600円以上1800円未満である。小数ではあるが1000円未満もまだ存在している。

なお、前回の調査と比較して時給に関しては改善がみられるといえよう。前回は1000円以上1200円未満が最も多かったことを考えると、最低賃金は東京都で100円上がっている程度だが、ICT支援員はそれ以上上がっていると考えられる。

(20)仕事をしている地域(回答53名中)

| 地域 | 人数 | % | 2019 | % |

|---|---|---|---|---|

| 東京都23区または大阪市 | 8 | 15.1 | 4 | 8.2 |

| その他の政令指定都市 | 14 | 26.4 | 11 | 22.4 |

| 政令指定ではない県庁所在市 | 2 | 3.8 | 3 | 6.1 |

| その他の市 | 21 | 39.6 | 24 | 49.0 |

| 大都市近郊の町村 | 2 | 3.8 | ||

| 地方の町村 | 6 | 11.3 | 7 | 14.3 |

| 総計 | 53 | 100 | 49 | 100 |

(18)で、時給、日給を選んだ人に回答してもらった。

仕事をしている地域では、その他の市が最も多く、続いてその他の政令指定都市が続いている。

町村は約900か所、その他の市は約700か所であるが、時給・日給で働いている回答者はその他の市で多く働いているといえる。

(21)主たる生計者

| 主たる生計者かどうか | 人数 | % | 2019 | % |

|---|---|---|---|---|

| いいえ | 57 | 32.9 | 40 | 33.3 |

| はい(家族を扶養していない) | 76 | 43.9 | 63 | 52.5 |

| はい(家族を扶養している) | 40 | 23.1 | 17 | 14.2 |

| 総計 | 173 | 100 | 120 | 100 |

ここからはICT支援員として働いているあるいは業務に含まれている人全員に回答してもらった。

約40%以上の方が、配偶者の扶養のない主たる生計者であった。主たる生計者でない方を含めると、約75%となっている。

(22)家計を同一にする家族

| 家計を同一にする家族の人数 | 人数 | % | 2019 | % |

|---|---|---|---|---|

| 0人(一人暮らし) | 24 | 13.9 | 21 | 17.5 |

| 1名 | 46 | 26.6 | 26 | 21.7 |

| 2名 | 30 | 17.3 | 15 | 12.5 |

| 3名 | 26 | 15.0 | 29 | 24.2 |

| 4名以上 | 47 | 27.2 | 29 | 24.2 |

| 総計 | 173 | 100 | 120 | 100 |

家計を同一にする家族の数は、比較的1名(二人で暮らしている)と4名以上が多い。

前回から大きな変化はないと考えられる。

(23)研修について

過去1年間に参加した外部研修(自費参加)の回数

| 外部研修(自費参加) | 人数 | % | 2019 | % |

|---|---|---|---|---|

| 0回 | 114 | 65.9 | 71 | 59.2 |

| 1回 | 21 | 12.1 | 16 | 13.3 |

| 2回 | 16 | 9.2 | 16 | 13.3 |

| 3回 | 13 | 7.5 | 13 | 10.8 |

| 4回 | 2 | 1.2 | 0 | 0.0 |

| 5回 | 2 | 1.2 | 2 | 1.7 |

| 6回以上 | 5 | 2.9 | 2 | 1.7 |

| 総計 | 173 | 100 | 120 | 100 |

過去1年間に、自費で外部研修に参加したことがある人は約34%である。6回以上参加している人も約3%存在する。

前回調査に比べて減少している。

過去1年間に参加した外部研修(会社の補助あり)の回数

| 外部研修会社の補助あり | 人数 | % | 2019 | % |

|---|---|---|---|---|

| 0回 | 127 | 73.4 | 90 | 75 |

| 1回 | 27 | 15.6 | 11 | 9.2 |

| 2回 | 8 | 4.6 | 5 | 4.2 |

| 3回 | 7 | 4.0 | 4 | 3.3 |

| 4回 | 1 | 0.6 | 1 | 0.8 |

| 5回 | 0 | 0.0 | 1 | 0.8 |

| 6回以上 | 3 | 1.7 | 8 | 6.7 |

| 総計 | 173 | 100 | 120 | 100 |

過去1年間に、会社の補助のある外部研修に参加した人は約27%である。

前回よりわずかだが増加した。

過去1年間に参加した外部研修(社内研修)の回数

| 社内研修 | 人数 | % | 2019 | % |

|---|---|---|---|---|

| 0回 | 81 | 46.8 | 45 | 37.5 |

| 1回 | 27 | 15.6 | 24 | 20 |

| 2回 | 14 | 8.1 | 19 | 15.8 |

| 3回 | 19 | 11.0 | 7 | 5.8 |

| 4回 | 7 | 4.0 | 4 | 3.3 |

| 5回 | 2 | 1.2 | 3 | 2.5 |

| 6回以上 | 22 | 12.7 | 18 | 15.0 |

| 不明 | 1 | 0.6 | ||

| 総計 | 173 | 100 | 120 | 100 |

過去1年間に社内研修を受けたことがある人は約53%である。前回の調査から減少している。

0回と1回を合わせると、約62%である。社内研修をほとんど受けずにICT支援員として働いている人が3人に2人程度存在していることになる。

過去1年間に参加した外部研修(自治体内研修)の回数

| 自治体内研修 | 人数 | % |

|---|---|---|

| 0回 | 132 | 76.3 |

| 1回 | 17 | 9.8 |

| 2回 | 9 | 5.2 |

| 3回 | 5 | 2.9 |

| 4回 | 2 | 1.2 |

| 5回 | 1 | 0.6 |

| 6回以上 | 7 | 4.0 |

| 総計 | 173 | 100 |

過去1年間で自治体内で研修を受講した人は約25%である。

前回は自治体内でまとまって研修する(例えば大規模な自治体で、何社か分割して入札されている)といった存在がほとんどなかったが、今回初めて回答してもらった。

ICT支援員として働いているあるいは業務に含まれている人の回答はここで終了である。

(24)現在ICT支援員として働いていない

と答えた人(173名)の現在の職

| 現在の職業 | 人数 | % | 2019 | % |

|---|---|---|---|---|

| それ以外の企業 | 48 | 27.7 | 27 | 22.9 |

| サービス業 | 31 | 17.9 | 23 | 19.5 |

| その他教育関連 | 21 | 12.1 | 17 | 14.4 |

| ソフトメーカ | 16 | 9.2 | 8 | 6.8 |

| 教員関連 | 15 | 8.7 | 6 | 5.1 |

| 自営業・自由業 | 14 | 8.1 | 9 | 7.6 |

| 大学・研究機関 | 6 | 3.5 | 7 | 5.9 |

| ハードメーカ | 4 | 2.3 | 6 | 5.1 |

| 派遣社員 | 4 | 2.3 | 4 | 3.4 |

| 公務員・自治体職員 | 3 | 1.7 | 4 | 3.4 |

| 無職 | 10 | 5.8 | 3 | 2.5 |

| その他 | 1 | 0.6 | 4 | 3.4 |

| 総計 | 173 | 100 | 118 | 100 |

現在ICT支援員として働いていないあるいは業務に含まれていない人に現在の職業を聞いた。

最も多かったのは「それ以外の企業」である。続いてサービス業となっている。その他教育関連が3番目に多い。

(25) ICT支援員の社会的認知を上げるために必要な活動

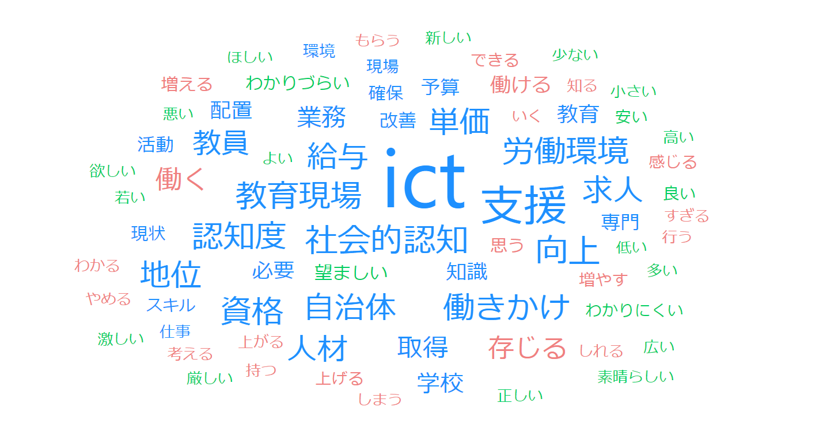

現在ICT支援員として働いていないあるいは業務に含まれていない人に、ICT支援員の社会的認知を上げるのに必要なものを自由記述で回答してもらった。

ユーザーローカル社のワードクラウドで分析した結果(強制抽出語10)労働環境について、単価の改善、そのための予算の確保ということを述べている人が比較的多いと言える。

また、社会的認知をあげるために自治体に働きかけを行うこと、教育現場の認知度を上げることなどを述べている人も比較的多いと言える。

6 まとめ

2019年末に初めて実施された大規模なICT支援員に関するアンケートの第2回目を実施することができ、346名からの回答を集計した。

当初は,1年に1回実態を調査し,経年変化を分析する予定であったが,コロナ禍の休校やその後の混乱を鑑み,一度落ち着くまで時間を要した。

今後は、新しい認定者の1年後を対象として実態を調査し、経年変化も分析できるようにする予定である。

上記アンケートは記述統計のみを公開したものであるが、今後のICT支援員についての議論を行う際の基礎資料として大いに活用されることを期待する。

ICT支援員認定者の実態に関するアンケート調査(2023)

ICT支援員認定者の実態に関するアンケート調査(2023)