2級1次 過去問題(10年間)

※本Webページは「教育情報化コーディネータ検定試験研究会」のメンバーによって作成されたものです。

「答えと正答率を見る」ボタンの内容は、参考資料としての例であるとお考えください。 時代の変化により、正解が変わるものもありますし、価値判断を問うている問題については、正解はなく選択肢に重みをつけて採点されている場合があるようです。

なお、配点については公開されておりませんが、正答率は、認定委員会に示された得点率(選択肢に重みをつけて採点されている問題の場合を配慮して、正答率ではなく得点率と呼んでいる)を記載しています。

【問題 2024-C01】(制限時間 150秒)

| 以下のメモリとストレージに関する説明が【正しいもの】を,すべて選び,チェックしなさい。 |

| 1. | 一般的なスティック型SSDはOS(Windows)ではローカルディスク相当で認識される。 |

| 2. | 内蔵HDDの代替として使われる「eMMC」は,SSDに比べると省電力だがスピードは及ばない。 |

| 3. | M.2 SSDは接続端子にNVMeという新しい形状が使われており,従来のmSATA SSDの内部接続がSerial ATAのみであるのに対して,PCI Expressにも対応している。 |

| 4. | SRAMは通電しなくてもデータが失われないメモリで,フラッシュメモリを構成する部品である。 |

【問題 2024-C02】(制限時間 180秒)

| 以下のWi-Fi 7の規格に関する説明が【正しいもの】を,すべて選び,チェックしなさい。 |

| 1. | 6GHz帯を利用可能だが,この帯域はすでにWi-Fi 6Eから対応済みである。 |

| 2. | 2.4GHzと5GHzと6GHzを束ねてデータを同時に送受信することができる。 |

| 3. | 6GHz帯域は,日本では5,925~6,425MHzの500MHz幅に限定されていて,屋外で利用することはできない。 |

| 4. | 規格名は,IEEE802.11p である。 |

| 5. | 電波の届く最長飛距離が他の規格より伸びている。 |

【問題 2024-C03】(制限時間 150秒)

| 文部科学省は,令和6年4月に「学校のネットワーク 改善ガイドブック」を公開した。以下は,このガイドブックで設定している,ベストエフォート型回線の契約を前提とした「当面の推奨帯域」についてまとめた文章である。【最も適切な数値または語句】を選びなさい。 端末を十分に利活用している様々な授業のトラフィックの実測データをもとに,校内ネットワークの入口での帯域の目安(当面の推奨帯域)は学校規模ごとに設定されている。これによると,児童生徒数が500人規模の学校ではとなる。 また,当面の推奨帯域を満たしているか確認する方法として,次の3つの値を目安にするよう提案している。 (1)児童が使用する無線アクセスポイント(AP)に端末を接続し,帯域測定サイトにアクセスして測定した結果にを掛けた値 (2)有線での帯域測定の結果 (3)校内ネットワークの入口にあるルータにトラフィック流量のモニタリング機能が備わっている場合は,トラフィックの |

【問題 2024-C04】(制限時間 180秒)

| 以下は,学校ネットワークでのセキュリティ対策に関する記述である。【適切と思われるもの】を,すべて選びチェックしなさい。 |

| 1. | 教職員が自宅や出張先から学校のファイルサーバにアクセスするのにVPNを利用すると,ウィルス対策として高い効果が期待できる。 |

| 2. | 学校のWebサイトへのSQLインジェクションやクロスサイトスクリプティングなどの攻撃対策には,エスケープ処理などのサニタイジングが有効である。 |

| 3. | 校内ネットワークへの不正侵入を防ぐのに,ハニーポットの設置は一定の効果がある。 |

| 4. | 生徒が不正なWebサイトにアクセスするのを防ぐのに,WAF(Webアプリケーションファイアウォール)を利用すると,特定のサイトへのアクセスを制限できる。 |

| 5. | 校内サーバへの不正アクセスを防ぐのにゼロトラストセキュリティモデルを採用すると,すべてのアクセスを常に検証し,最小権限の原則でアクセスを制御できる。 |

【問題 2024-C05】(制限時間 180秒)

| 準備室で使っていた5台のAndroidタブレットのうち,1台のOSをアップデートしたら無線LANに接続できなくなった。【適切と思われる対処方法】を,すべて選び,チェックしなさい。 なお,セキュリティはエンタープライズ認証とMACアドレス制限を使っている。また,準備室の他の4台は問題無く接続できている。 |

| 1. | 無線LANルータの近くでタブレットのWi-Fiをオン・オフしてみる。 |

| 2. | Wi-Fi接続情報を削除して再接続してみる。 |

| 3. | 設定の「ランダムなMACを利用する(デフォルト)」をオフにしてみる。 |

| 4. | エンタープライズ認証の設定値「ドメイン(名)」を指定してみる。 |

| 5. | CA証明書をインストールしてみる。 |

| 6. | 無線LANルータを再起動してみる。 |

| 7. | 無線LANルータのセキュリティをAESからTKIPにしてみる。 |

【問題 2024-C06】(制限時間 180秒)

| 以下の認証を説明したものの中で,【2要素認証と言えるもの】をすべて選び,チェックしなさい。 |

| 1. | Windows Helloの顔認証でログオンする。 |

| 2. | PIN(Personal Identification Number)の4桁の数字でログオンする。 |

| 3. | IDとパスワード入力後に,秘密の言葉を入れさせてログオンする。 |

| 4. | IDとパスワードでログイン後ショッピングサイトで購入時,再度パスワード入力を求める。 |

| 5. | ネットバンキングで振り込み時,ワンタイムパスワードカードの4桁の数字を入力する。 |

【問題 2024-C07】(制限時間 180秒)

| 教育情報セキュリティポリシーに関するガイドラインには,教育情報セキュリティの例が記載されている。この例に関する以下の文章の中で【適切なもの】をすべて選び,チェックしなさい。 |

| 1. | 統括教育情報セキュリティ責任者は,外部へのネットワーク接続を必要最低限に限定し,できる限り接続ポイントを減らさなければならない。 |

| 2. | 教育情報システム管理者は,盗難防止のため,職員室等で利用する校務用端末および校務外部接続用端末のワイヤーによる固定,教室等で使用する指導者用端末の保管庫による管理等,使用する目的に応じた適切な物理的措置を講じなければならない。 |

| 3. | 教職員等は,支給以外のパソコン,モバイル端末および電磁的記録媒体等を原則業務に利用してはならない。ただし,業務上必要な場合は,教育情報セキュリティ管理者の許可を得て利用することができる。 |

| 4. | 教育情報セキュリティ管理者は,非常勤および臨時の教職員にパソコンやモバイル端末による作業を行わせる場合において,インターネットへの接続および電子メールの使用等が不要の場合,これを利用できないようにしなければならない。 |

【問題 2024-C08】(制限時間 180秒)

| |

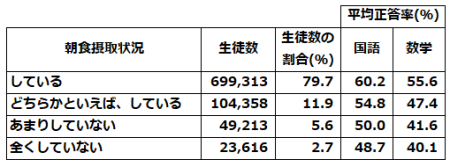

| 文部科学省・国立教育政策研究所は,令和6年7月に「令和6年度 全国学力・学習状況調査 調査結果資料」を公開した。 表は,この調査結果の【全国版/中学校】のクロス集計表の一部である。 この表の見方について,【適切と思われるもの】を,すべて選びチェックしなさい。 | |

| 1. | この表から,朝食摂取と学力テストの成績には正の相関関係があると言える。 |

| 2. | 朝食を毎日摂取することが,高い学力テストの成績の原因であると結論づけられる。 |

| 3. | 朝食を全く摂取していない生徒の割合は,朝食を摂取している生徒の割合の約3%である。 |

| 4. | 朝食摂取状況と国語の正答率の関係は,朝食摂取状況と数学の正答率の関係よりも強い。 |

| 5. | この表のデータだけでは,朝食摂取と学力テストの成績の因果関係を証明することはできない。 |

【問題 2024-C09】(制限時間 180秒)

| 文部科学省は,「学習指導要領を受け止めつつ,各学校が設定する教育目標を実現するためのカリキュラム・マネジメント」の確立を求め,これからのカリキュラム・マネジメントを捉える側面を提示している。この側面とはなにか。【正しいもの】をすべて選び,チェックしなさい。 |

| 1. | 各教科等の教育内容を相互の関係で捉え,学校の教育目標を踏まえた教科横断的な視点で,その目標の達成に必要な教育の内容を組織的に配列していくこと。 |

| 2. | 教育内容の質の向上に向けて,子供たちの姿や地域の現状等に関する調査や各種データ等に基づき,教育課程を編成し,実施し,評価して改善を図る一連のPDCA サイクルを確立すること。 |

| 3. | 教育内容と,教育活動に必要な人的・物的資源等を,地域等の外部の資源も含めて活用しながら効果的に組み合わせること。 |

| 4. | 教科の縦割りや学年を越えて学校全体で取り組むため,管理職に権限を集中し,変化に対してもトップダウンで迅速に意思決定し教育が継続されること。 |

| 5. | 特定教科の研究授業を行う際には,学年内の報告・連絡・相談にとどまることなく,管理者や指導主事等と充分協議すること。 |

【問題 2024-C10】(制限時間 180秒)

| 令和7年度大学入学共通テストから新たに出題科目として「情報I」が設定される。以下の教科「情報」と共通テストに関する説明が【正しいと思われるもの】を,すべて選び,チェックしなさい。 |

| 1. | 共通テストの出題範囲は主に科目「情報I」であり「情報II」は含まれないが,情報科を設置する高等学校で実施される必履修科目「情報産業と社会」の一部は含まれる。 |

| 2. | 共通テストの出題範囲には内容に「コミュニケーションと情報デザイン」が含まれる。 |

| 3. | 共通テスト試作問題のプログラミング分野は,プログラミング言語「Python」の文法に基づいて作題されている。 |

| 4. | 「情報I」も「情報II」も標準単位数は同じく2単位である。 |

| 5. | 「情報I」は,それまでの科目「社会と情報」,「情報の科学」を合わせた後継科目であり,「情報II」は「情報I」を履修後に選択できる科目である。 |

【問題 2024-C11】(制限時間 180秒)

| 文部科学省は「学習者用コンピュータの調達等ガイドライン(令和6年4月17日)」と「公立学校情報機器整備事業に係る各種計画の策定要領(令和6年4月26日)」を示している。このうち「GIGAスクール構想の第2期」を見据えた端末の整備・更新で補助を受けるために【記載していると思う内容を】すべて選び,チェックしなさい。 |

| 1. | 都道府県,政令指定都市は端末補助に必要な基金の交付要綱を定めなければならない。 |

| 2. | 補助対象となる「予備機」は故障防止のため,納品時のまま厳重に保管しておかねばならない。 |

| 3. | 共同調達を円滑に実施するため都道府県は共同調達会議を設置し,各市町村はそれに参加する事が補助要件である。 |

| 4. | 教員数分(管理職を含む)の指導者用端末の整備も補助要件である。 |

| 5. | 計画策定要領に従い,「端末の日常的な利活用に係る計画等の策定・公表」が補助要件である。 |

| 6. | 児童生徒が利用する端末を対象としたWebフィルタリング機能の整備は補助要件である。 |

【問題 2024-C12】(制限時間 180秒)

以下の文部科学省の教育政策に関連した各事例は,デジタル化の3つの段階 デジタイゼーション(Digitization),デジタライゼーション(Digitalization),デジタルトランスフォーメーション(DX)のうちどれにあたるか。【最も当てはまる段階】を選択肢の中から選びなさい。ただし,事例のうち2つはDXを選ぶこと。

|

【問題 2024-C13】(制限時間 180秒)

情報モラル研修で参照される統計情報の一つに,内閣府(令和5年以降はこども家庭庁)が毎年調査している「青少年のインターネット利用環境実態調査」がある。令和5年度の調査結果と合致するよう【適切な文言】を,選択肢の中から選びなさい。

|

【問題 2024-C14】(制限時間 180秒)

発信者情報開示について述べた以下の文章のうち【適切なもの】を,選択肢の中から選びなさい。

|

【問題 2024-C15】(制限時間 180秒)

次の行為が著作権者に無許諾で行われた場合について,「○著作権を侵害しない」「×著作権を侵害する」「△場合により著作権を侵害する」のうちから【適切なもの】を,選びなさい。

|

【問題 2024-C16】(制限時間 180秒)

| あなたは教育情報化コーディネーター(ITCE)としてMEXCBTについてアドバイスを求められた。以下の文章のうちアドバイスとして【有益だと思うもの】を,すべて選びチェックしなさい。 |

| 1. | MEXCBTは,児童生徒が各学校からドリルやテスト等の学習やアセスメントができるCBTのことです。家庭からの利用は想定されていないので気を付けてください。 |

| 2. | MEXCBTを利用する際は,学習eポータルを経由しなければならないので,学習eポータルの選定方法について検討しておいてください。 |

| 3. | MEXCBTを利用するために,新たなソフトのインストールは必要ありません。学習eポータルや問題作成サイトはすべてブラウザで動作するので,GIGAスクール構想で導入した端末がインターネットに接続できれば大丈夫ですよ。 |

| 4. | MEXCBTではテスト結果を処理するため,入学年度に紐付いた児童生徒の氏名のみ,個人情報が取得されます。個人情報保護条例と照らし合わせておく必要がありますよ。 |

| 5. | MEXCBTは無償で活用する方法が担保される予定です。ですので学習eポータルでは,MEXCBTに関する部分は無料で利用できますよ。 |

【問題 2024-C17】(制限時間 180秒)

| PISA2022年調査および結果について説明した文章の中で【適切なもの】をすべて選び,チェックしなさい。 |

| 1. | ICTを用いた探究型の教育の頻度について,日本はOECD平均値を上回っている。 |

| 2. | 日本では調査の対象に中学1年生が参加している。 |

| 3. | 表計算ソフトを使ってデータ分析する問題が出されている。 |

| 4. | 授業中のICT機器の利用により注意散漫になるかどうかについて「いつもそうだ」「たいていそうだ」と回答した割合は,日本が全参加国の中で一番低い。 |

【問題 2024-C18】(制限時間 180秒)

| 学習者用デジタル教科書について書かれた次の文章を読み,【対応する語句】を選びなさい。 学習者用デジタル教科書とは紙の教科書とデジタル化したものであり,PDF版拡大図書。 令和6年度よりにが導入され,その次に教育現場のニーズが高いが導入されることになっている。 これに伴って,が共通化された。 |

【問題 2024-C19】(制限時間 180秒)

| 文部科学省は令和6年3月に「GIGAスクール構想の下での校務DX化チェックリスト~学校・教育委員会の自己点検結果~〔確定値〕」を公開した。次の1~4のそれぞれの事項に対し【最もデジタル化が進んでいると思う利用・活用】を1つ選びなさい。 <1.教員と保護者間の連絡:> A:保護者から学校への提出資料にクラウドサービスを活用 B:保護者との日程調整にクラウドサービスを活用 C:学校説明会や保護者面談などにオンライン形式を導入 D:学校徴収金に,口座振替,インターネットバンキング等を活用 <2.教員と児童生徒間の連絡等:> E:児童生徒への調査・アンケート等にクラウドサービスを活用 F:児童生徒への各種連絡をクラウドサービスで配信 G:宿題(学期中)にクラウドサービスやデジタルドリル教材を利用 H:宿題(長期休暇中)にクラウドサービスやデジタルドリル教材を利用 <3.学校内の連絡1:> I:教職員から学校へ提出する事務手続きにクラウドサービスを利用 J:授業研究会や校内研修等をハイブリッド(対面・オンライン)で実施 K:職員会議等の資料をクラウド上で共有してペーパーレス化 L:職員会議等をハイブリッド(対面・オンライン)で実施 <4.学校内の連絡2:> M:授業研究会や校内研修等での協議にクラウドサービスを利用 N:職員間の情報共有や連絡にクラウドサービスを利用 O:長期休暇期間(夏休み等)の教職員の動静調査 にクラウドサービスを利用 |

【問題 2024-C20】(制限時間 180秒)

| あなたは教育情報化コーディネーター(ITCE)として「GIGAスクール構想の第2期」に向けての準備にアドバイスを求められた。以下のうち【適切だと思うアドバイス】を,すべて選び,チェックしなさい。 |

| 1. | 保護者向けの説明文書を教育委員会で作成し,自治体のWebサイトにも掲載して,各学校からリンクを貼れるように準備するといいですよ。 |

| 2. | 端末の選定については,子どもや保護者の意見を取り入れると,人気投票のような結果になってしまうため,市場シェアと価格を参考に教育委員会内で選定するといいですよ。 |

| 3. | 教育情報セキュリティポリシーを見直し,自治体の個人情報保護条例と矛盾がないか確認して,必要があれば個人情報保護審査会に諮問するといいですよ。 |

| 4. | 特に小学校1年生向けの「はじめてのタブレット」の使い方については,教育委員会で短い説明動画を作成し,各学校に配布すると,負担軽減と破損率の低下の効果がありますよ。 |

| 5. | アカウントの管理は学校現場に負担なので,早急に専門的なチームと契約し,学校がそのチームに連絡すれば手続きが済むような体制を整えた方が効率的ですよ。 |